空城の計の概念と原理

空城の計は、防御力がない状況であえて無防備を演出し、敵の疑心を誘って撤退させる心理戦術である。

虚者虚之、疑中生疑。剛柔之際、奇而復奇。— 三十六計

この計略の核心は「虚実転換」にある。本来なら隠すべき弱点をあえて露出することで、かえって敵に「罠があるのではないか」と疑わせる。人間の心理として、あまりにも不自然な状況に直面すると、裏があると考えてしまう傾向を利用している。

心理学的基盤

空城の計が成功する背景には、いくつかの心理学的要因がある。

- 認知的不協和: 期待と現実のギャップが大きすぎると、人は現実を疑い始める

- 過度の警戒心: 優秀な指揮官ほど、あらゆる可能性を考慮して慎重になる

- 評判リスク: 罠にかかって大敗すれば、指揮官としての評価が地に落ちる

- 情報の非対称性: 相手の真の状況が分からない中での判断の困難さ

特に重要なのは、実行者の「評判」である。諸葛亮のような智謀に優れた人物が無防備を装えば、「必ず何か策があるはずだ」と相手は考える。つまり、空城の計は誰でも使えるわけではなく、実行者の過去の実績が成否を左右する。

成功の条件

空城の計が成功するには、いくつかの条件が揃う必要がある。

- 実行者の威信: 策略家としての評判が確立していること

- 相手の慎重さ: 敵将が思慮深く、軽挙妄動しない性格であること

- 情報の制限: 敵が内部の真の状況を把握できないこと

- 退路の確保: 失敗した場合の逃走経路があること

- 演技力: 自然な振る舞いで不自然さを演出できること

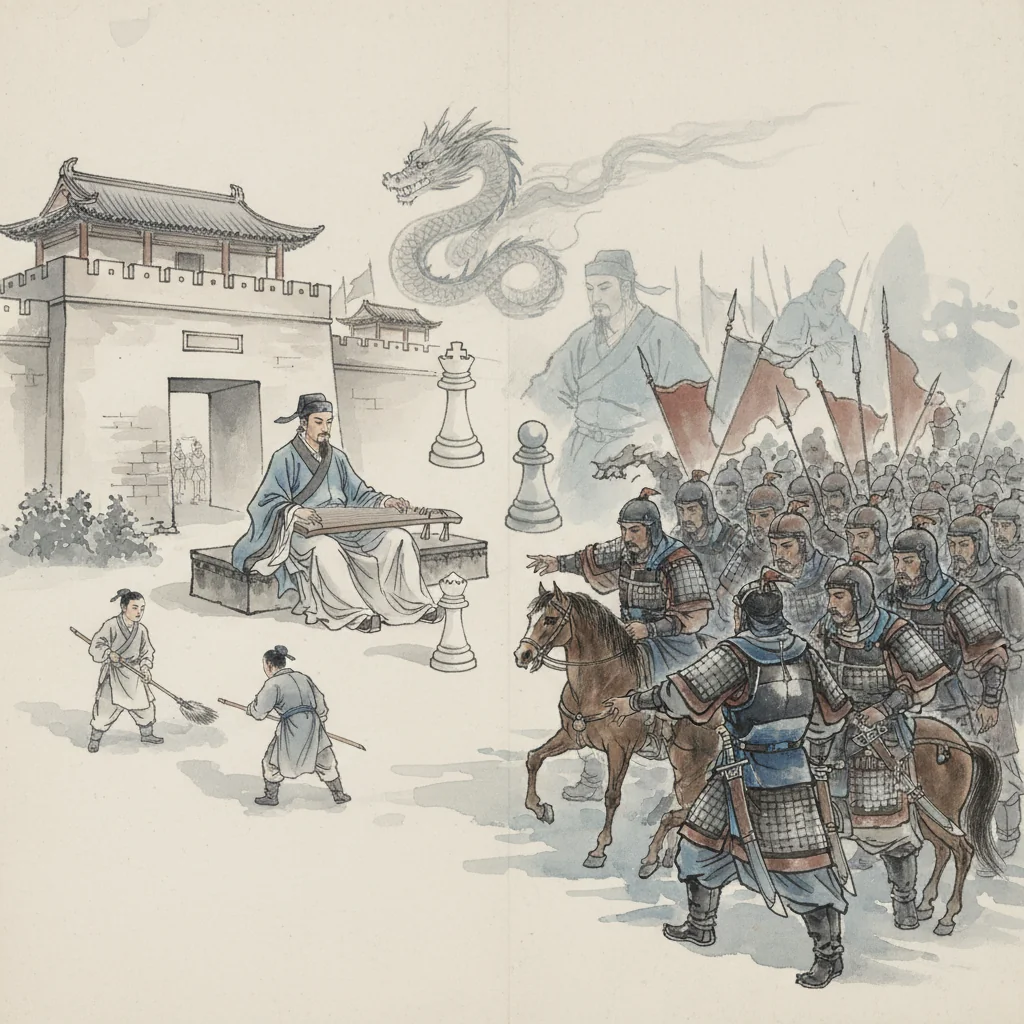

諸葛亮の西城の計

最も有名な空城の計は、諸葛亮が西城で司馬懿を退けたエピソードである。

西城の危機的状況

建興6年(228年)、街亭の戦いで馬謖が大敗し、諸葛亮は急遽撤退を余儀なくされた。西城に到着した時、手元にはわずか2500の兵しかいなかった。

司馬懿は15万の大軍を率いて追撃してきた。兵力差は実に60倍。通常の防御では到底持ちこたえられない絶望的な状況だった。

空城の計の実行

諸葛亮は驚くべき決断を下した。城門を全て開放し、兵士を隠し、自らは城楼の上で琴を奏でたのである。

余は平生謹慎にして、危険を冒さず。今、城中に兵なし。余、琴を撫でて待つのみ。— 諸葛亮(三国志演義)

諸葛亮の指示は詳細かつ周到だった。

- 城門の開放: 四方の城門を全て大きく開く

- 兵士の隠蔽: 全ての兵士を城内に隠し、姿を見せない

- 日常の演出: 数名の老人に城門前の道を掃かせる

- 悠然とした態度: 城楼で二人の童子を従え、香を焚き琴を奏でる

- 旗の撤去: 軍旗を全て下ろし、静寂を保つ

この異様な光景は、まさに「日常」を装った「非日常」だった。戦時下の城が無防備なだけでなく、指揮官が悠然と琴を奏でているという状況は、常識では考えられないものだった。

司馬懿の反応と判断

司馬懿の先鋒が西城に到着し、この異様な光景を目撃した。すぐに司馬懿本人に報告が上がった。

司馬懿は自ら前線に出て状況を確認した。城楼の上で悠然と琴を奏でる諸葛亮の姿を見て、深く考え込んだ。

諸葛亮は平生謹慎にして、冒険をせず。今、城門を大開し、必ず詐りあらん。我が軍入らば、必ず計に中らん。— 司馬懿(三国志演義)

司馬懿の思考過程は以下のようなものだった:

- 諸葛亮の性格分析: 慎重な諸葛亮が無防備を晒すはずがない

- 状況の不自然さ: 城門が開いているのは明らかに誘い込みの罠

- 伏兵の可能性: 城内や周辺に大軍が潜んでいる可能性

- 評判への配慮: もし罠なら、自分の名声は地に落ちる

- リスクとリターン: 西城一つを取っても、全軍を失えば意味がない

結局、司馬懿は全軍に撤退を命じた。諸葛亮の計略は見事に成功したのである。

計略成功後の展開

司馬懿の軍が撤退した後、諸葛亮は速やかに西城を離れ、無事に漢中へと撤退した。

後に司馬懿は真相を知って大いに悔やんだという。しかし、その時点では既に諸葛亮は安全圏に撤退しており、追撃の機会は永遠に失われていた。

歴史上の空城の計実例

空城の計は諸葛亮以外にも、中国史上で何度も使用されている。

趙雲の漢水の戦い

建安24年(219年)、漢中争奪戦において、趙雲が空城の計を使用した例がある。

劉備はこの功績を称えて「子龍一身都是胆」(子龍は全身これ胆なり)と讃えた。趙雲の勇名と冷静な判断が、空城の計を成功に導いた好例である。

曹操の潼関の戦い

建安16年(211年)、曹操が馬超・韓遂と対峙した際にも、類似の策を用いた。

曹操は兵力が劣勢の際、あえて陣営の防備を緩め、日常的な活動を続けさせた。馬超らは「曹操は詭計多し」と警戒し、攻撃を躊躇した。この間に曹操は援軍の到着を待ち、形勢を逆転させた。

近現代における応用

空城の計の原理は、近現代の戦争でも応用されている。

- 第二次世界大戦: 連合軍のノルマンディー上陸作戦前の欺瞞作戦

- 朝鮮戦争: 国連軍の仁川上陸作戦における陽動作戦

- 湾岸戦争: 多国籍軍による「左フック」作戦の欺瞞工作

- 情報戦: サイバー空間における「ハニーポット」戦術

特に現代の情報戦では、あえて脆弱性を見せることで攻撃者を誘い込み、その手法や意図を分析する「ハニーポット」と呼ばれる手法が、空城の計の現代版といえる。

空城の計の戦略的分析

空城の計を軍事戦略の観点から詳細に分析する。

リスクと報酬の評価

空城の計は極めてハイリスク・ハイリターンな戦術である。

- 成功時の利益: 圧倒的劣勢から無傷で脱出できる

- 失敗時の損失: 全滅または捕虜となる可能性が高い

- 成功確率: 相手の性格や状況に大きく依存

- 代替案との比較: 通常の防御戦や撤退戦との比較検討が必要

空城の計を選択する際は、他の選択肢が全て不可能か、極めて不利な場合に限られる。諸葛亮の場合、通常の防御では確実に敗北し、撤退も間に合わない状況だったため、この奇策に賭けざるを得なかった。

情報戦としての側面

空城の計は本質的に情報戦である。

成功の鍵は、相手に誤った情報を信じ込ませることにある。そのためには、以下の要素が重要となる:

- 情報の非対称性: 敵に真実を知らせない情報統制

- 信憑性の演出: 不自然さの中に自然さを混ぜる

- 心理的圧力: 判断ミスのコストを意識させる

- 時間的制約: 長考させず、即断を迫る状況作り

空城の計への対抗策

空城の計を見破り、対抗する方法もいくつか存在する。

- 偵察の強化: 斥候を送り込み、内部情報を収集

- 段階的接近: 一気に攻め込まず、少しずつ様子を見る

- 包囲戦術: 直接攻撃せず、包囲して兵糧攻めにする

- 心理戦の無視: 相手の評判に惑わされず、客観的事実のみで判断

- 複数案の準備: 罠でも罠でなくても対応できる柔軟な作戦

ただし、これらの対抗策にも時間やリソースのコストがかかる。空城の計の巧妙さは、たとえ見破られても、相手に慎重な対応を強いることで時間を稼げる点にもある。

心理戦の深層分析

空城の計の成功は、人間心理の深い理解に基づいている。

認知バイアスの利用

空城の計は、敵の認知バイアスを巧みに利用する。

- 確証バイアス: 「諸葛亮は策士」という先入観が判断を歪める

- 損失回避バイアス: 大敗のリスクを過大評価し、安全策を選ぶ

- 代表性ヒューリスティック: 過去の類似パターンから現状を判断

- 利用可能性ヒューリスティック: 思い出しやすい失敗例が判断に影響

司馬懿の場合、諸葛亮の過去の戦績や評判が強く印象に残っており、それが「必ず裏がある」という判断につながった。これは確証バイアスの典型例である。

信頼と疑念の操作

空城の計は、信頼と疑念の微妙なバランスの上に成り立つ。

実行者は敵に対して複雑な心理操作を行う:

- 評判の活用: 過去の実績により「必ず策がある」と思わせる

- 逆説的誠実さ: あまりに露骨な罠に見せることで、罠でないと思わせる

- メタ認知の誘導: 「相手が考えることを考える」無限ループに陥らせる

- 決断の麻痺: 選択肢が多すぎて決断できない状態を作る

演技と演出の要素

空城の計の成功には、優れた演技力が不可欠である。

諸葛亮が城楼で琴を奏でた場面を詳細に分析すると:

- 視覚的演出: 悠然とした姿勢、落ち着いた表情

- 聴覚的演出: 乱れのない琴の音色

- 空間的演出: 開かれた城門、掃き清められた道

- 時間的演出: 急がず騒がず、通常のペースを保つ

- 随伴的演出: 従者の自然な振る舞い

これらの演出要素が一つでも乱れれば、計略は見破られる可能性が高い。諸葛亮の成功は、完璧な演技統制にあった。

文化的影響と後世への伝播

空城の計は、軍事戦略を超えて、東アジア文化全体に大きな影響を与えた。

文学作品への影響

空城の計は、多くの文学作品でモチーフとして使用されている。

- 三国志演義: 諸葛亮の智謀を象徴する場面として詳細に描写

- 水滸伝: 智略に優れた軍師が同様の策を使用

- 金瓶梅: 日常生活での駆け引きにも応用

- 近代小説: 推理小説やスパイ小説での心理戦として

特に推理小説では、「最も危険な場所が最も安全」という逆説的な発想として、しばしば引用される。

演劇・芸能への影響

空城の計は、京劇や地方劇の人気演目となっている。

京劇「空城計」は、諸葛亮役の俳優にとって重要な演目の一つ。琴を奏でる場面での心理描写、司馬懿との無言の対決が見どころとなっている。観客は諸葛亮の内心の緊張と表面の平静さのコントラストを楽しむ。

日本の歌舞伎や能楽にも、類似の「虚実の駆け引き」を描いた作品が存在し、東アジア共通の美意識となっている。

哲学的・思想的含意

空城の計は、東洋哲学の重要な概念を体現している。

- 虚実論: 老子の「大成若缺」(大いに成れるは欠けたるが若し)の実践

- 無為の思想: 何もしないことで全てを成し遂げる

- 陰陽思想: 弱さの中の強さ、虚の中の実

- 中庸の道: 極端を避け、バランスを保つ知恵

兵は詭道なり。故に能なるもこれに不能を示し、用なるもこれに不用を示す。— 孫子兵法

空城の計は、まさに孫子の「詭道」の極致といえる。真実を偽りで包み、偽りを真実に見せる。この逆説的な知恵は、東洋思想の核心を突いている。

ビジネス戦略への応用

空城の計の原理は、現代のビジネス戦略にも応用されている。

交渉戦術としての応用

ビジネス交渉において、空城の計の原理が使われることがある。

- オープン戦略: 手の内を見せることで相手の警戒を解く

- 弱み の露出: あえて弱点を見せて同情や油断を誘う

- 撤退の姿勢: 交渉から降りる姿勢を見せて相手を焦らせる

- 無関心の演出: どちらでも良いという態度で主導権を握る

例えば、企業買収交渉で、買い手があえて「この条件でなければ撤退する」と明言し、交渉から降りる準備を見せることで、売り手に再考を促す戦術がある。

市場戦略での活用

市場競争においても、空城の計の発想が活用される。

- オープンソース戦略: ソースコードを公開して競合の警戒を解く

- フリーミアム: 基本機能を無料にして市場を獲得

- 透明性の演出: 経営情報を公開して信頼を獲得

- 撤退宣言: 市場から撤退すると見せかけて競合を油断させる

Googleが検索アルゴリズムの一部を公開したり、Teslaが特許を開放したりする戦略は、一見不利に見えるが、業界標準を作り、エコシステムを構築する高度な戦略といえる。

危機管理への応用

企業の危機管理においても、空城の計の発想が有効な場合がある。

不祥事や問題が発生した際、隠蔽しようとすると却って疑惑を深める。むしろ積極的に情報を開示し、透明性を保つことで、信頼を回復する方が効果的な場合が多い。

- 完全情報開示: 問題の全容を自ら公表する

- 責任の明確化: 非を認め、改善策を示す

- 外部監査の受け入れ: 第三者による調査を歓迎する

- 継続的な報告: 改善過程を逐次公開する

現代軍事理論における位置づけ

空城の計は、現代の軍事理論においても重要な位置を占めている。

欺瞞作戦の理論化

現代軍事理論では、空城の計は「欺瞞作戦」の一類型として分類される。

NATO軍事ドクトリンでは、欺瞞作戦を以下のように分類している:

- 偽装(Camouflage): 真の戦力を隠す

- 欺騙(Deception): 偽の情報を流す

- 陽動(Diversion): 注意を別の方向に向ける

- 心理戦(Psychological Operations): 敵の判断力を鈍らせる

空城の計は、これら全ての要素を含む総合的な欺瞞作戦といえる。

非対称戦における活用

現代の非対称戦争では、空城の計の原理が頻繁に応用される。

弱小勢力が強大な敵に対抗する際、正面からの対決は不可能である。そこで、心理戦や情報戦を駆使して、敵の優位性を無効化する戦術が採用される。

- 都市ゲリラ戦: 民間人に紛れ込み、敵の攻撃を躊躇させる

- 情報戦: SNSを使った偽情報の拡散

- サイバー戦: 攻撃元を偽装し、報復を困難にする

- ハイブリッド戦: 軍事と非軍事の境界を曖昧にする

抑止理論との関連

核抑止理論にも、空城の計と共通する要素がある。

核保有国は、実際の核戦力を秘匿しつつ、「使用の可能性」を示唆することで抑止力を維持する。これは、実力を隠しつつ威嚇する空城の計の逆パターンといえる。

特に「曖昧性の戦略」は、核保有を否定も肯定もしないことで、敵に最悪の事態を想定させる心理戦術であり、空城の計の現代版といえる。

ゲーム理論による分析

空城の計は、ゲーム理論の観点から興味深い研究対象となっている。

シグナリングゲームとしての分析

空城の計は、不完全情報下のシグナリングゲームとしてモデル化できる。

プレイヤーと情報構造:

- 防御側(諸葛亮): 真の戦力を知っているが、相手には秘匿

- 攻撃側(司馬懿): 相手の戦力を推測して行動を決定

- シグナル: 城門を開く行為が戦力に関する情報を伝達

- 均衡: 両者の最適戦略が一致する点

このゲームでは、防御側の評判(過去の戦績)が均衡の形成に決定的な役割を果たす。諸葛亮の場合、「必ず策がある」という評判が、司馬懿の行動を制約した。

ベイズ推定による意思決定

司馬懿の意思決定は、ベイズ推定のプロセスとして理解できる。

司馬懿の推論過程:

- 事前確率: 諸葛亮が罠を仕掛ける確率の初期推定

- 尤度: 罠がある場合/ない場合に城門を開く確率

- 事後確率: 城門が開いているのを見て、罠の存在確率を更新

- 期待効用: 攻撃/撤退の期待効用を計算して決定

諸葛亮の成功は、司馬懿の事前確率(諸葛亮は必ず策を用いる)を操作したことにある。

進化的安定戦略

長期的視点では、空城の計は進化的に安定な戦略ではない。

もし全ての防御側が常に空城の計を使用すれば、攻撃側は必ず攻撃するようになる。逆に、攻撃側が常に撤退すれば、防御側は常に空城の計を使うようになる。

したがって、空城の計が有効であり続けるためには、「稀にしか使われない」という条件が必要である。これは、「奇策は常用すべからず」という兵法の格言と一致する。

空城の計の限界と失敗例

空城の計は万能ではなく、多くの限界と失敗例が存在する。

構造的限界

空城の計には、いくつかの構造的な限界がある。

- 一回性: 同じ相手に二度は通用しない

- 条件依存性: 特定の条件が揃わなければ成功しない

- 情報化時代の困難: 現代の偵察技術では真相が露見しやすい

- 組織的実行の困難: 多人数が関わると演技の統制が困難

- 文化的制約: 相手の文化や思考様式によっては通用しない

歴史上の失敗例

歴史上、空城の計が失敗した例も少なくない。

南宋の将軍が金軍に対して空城の計を試みたが、金軍は躊躇なく攻め込み、城は陥落した。南宋の将軍には諸葛亮のような威信がなかったためである。

明代にも、倭寇に対して空城の計を使おうとした守将がいたが、倭寇は中国の兵法に詳しくなく、普通に攻め込んで城を占領した。文化的背景の違いが失敗の原因となった。

現代における脆弱性

現代技術の発展により、空城の計は以前より成功が困難になっている。

- 衛星偵察: 上空からの監視で内部状況が把握される

- 熱源探知: 赤外線カメラで人員の配置が判明

- 通信傍受: 無線通信から真の意図が露見

- ドローン偵察: 低リスクで内部を詳細に偵察可能

- AI分析: 行動パターンから欺瞞を見破る

ただし、これらの技術的対抗手段にも、電子戦や偽装技術による対抗が可能であり、欺瞞と看破の技術競争は続いている。

倫理的考察

空城の計は、戦争における欺瞞の倫理という問題を提起する。

正戦論における位置づけ

西洋の正戦論では、戦争における欺瞞の是非が議論されてきた。

一方で、欺瞞は非戦闘員への被害を最小化し、無駄な流血を避ける手段として正当化される。空城の計が成功すれば、戦闘なしに危機を回避できる。

他方で、欺瞞は相手の尊厳を傷つけ、信頼関係を破壊するという批判もある。戦争にもルールがあるべきだという立場からは、過度の欺瞞は非難される。

東洋的倫理観

東洋の戦争観では、欺瞞は「兵は詭道なり」として、より寛容に受け入れられてきた。

上兵は謀を伐つ。其の次は交を伐つ。其の次は兵を伐つ。其の下は城を攻む。— 孫子兵法

孫子の思想では、戦わずして勝つことが最上とされる。空城の計は、まさにこの理想を体現する戦術である。血を流さずに危機を回避することは、むしろ道徳的に優れているとさえ考えられる。

現代における倫理的評価

現代の国際法では、戦争における欺瞞は一定の範囲で認められている。

ハーグ陸戦条約では、「背信行為」は禁止されているが、「策略」は許容されている。空城の計は、降伏や停戦を偽装するものではないため、国際法上は合法的な策略とされる。

ただし、民間人を巻き込む欺瞞や、赤十字等の保護標章を悪用する行為は、明確に禁止されている。

総括 - 時代を超える智慧

空城の計は、単なる軍事戦術を超えて、人間心理の深い理解に基づく普遍的な知恵である。

その本質は、「虚実の転換」と「心理の操作」にある。絶体絶命の危機において、常識を逆転させることで活路を見出す。この発想は、軍事のみならず、外交、ビジネス、日常生活のあらゆる場面で応用可能である。

しかし、空城の計の真の教訓は、「奇策に頼るな」ということかもしれない。諸葛亮も、もし十分な兵力があれば、このような危険な賭けはしなかっただろう。空城の計は、あくまで最後の手段であり、平時の備えこそが重要である。

智者は険に処りて驚かず、勇者は突然に臨みて懼れず。— 中国の格言

空城の計が教えるのは、絶望的な状況でも冷静さを保ち、創造的な解決策を見出す精神の強さである。それは、時代や文化を超えて、人類共通の知恵として受け継がれていくであろう。